こんなことがありました

今日は1年生がプールに入りました

今日は曇り空でしたが気温が上がり明るくなってきたのをチャンスにプール入ることができました。2校時の5年生はなんと雨の降らないうちに終了しましたが、3校時の1年生は途中から雨がちらつき始めました。それでも終わって戻ってきた1年生は、「楽しかったよ」「うれしい」とにこにこ満足顔でした。

今度は天気のよい日に思いっきりプールに入ってもらいたいですね。

今日の給食は七夕行事献立でした。「牛乳」「麦ごはん」「夏野菜のカレー」「レンコンのサラダ」「冷凍パイン」野菜いっぱいのヘルシーメニューを、みんな美味しいともりもり食べていました。

再び手洗いについて

東京都では新型コロナウイルスに感染する人が増えてきています。5日連続で100人を越えています。東京に隣接する県でも増えてきていて心配されています。

マスクについては、ようやくお店にも並ぶようになり安心しています。マスクは予防する上で大きな役割を果たしています。しかし、手に付いたウイルスが意外な落とし穴であるということを知りました。つまりマスクをしていてもウイルスの付いた手で口や鼻や目を触るとウイルスが体の中に入ってしまうというわけです。

全校集会(放送)では手洗いの大切さについて話しました。「学校に来て、何回手を洗いましたか」「いつ手を洗いますか」「どのように洗いますか」「どこを洗いますか」

学校に来たらすぐに手を洗う+トイレに行ったら手を洗う+外遊びの後は手を洗う+給食の前に手を洗う+掃除の後に手を洗う+気がついたら手を洗う。

石けんを使って丁寧に手の平・甲、指、指の間、手首そして指先を重点的に洗う。

最後は、清潔なハンカチやタオルで手を拭きましょう。

みんなで声をかけ合い、手洗いが習慣となるように指導していきたいと思います。

2年生がプールに入りました

今日も梅雨の合間をぬって2年生がプールに入ることができました。低学年は水深が浅い小プールを使ってプールの学習を行います。今日は千葉先生もプールに入ってご指導くださいました。陸上も水泳の指導もできる、まさにスーパーウーマンだと思いました

2年生のめあては水に潜ることができることです。今日はプールの中を歩いたり肩まで体を沈めたりして 水に慣れる学習をしました。次は、潜ることから水の中を見ること、浮かぶことや進むことにチャレンジしてほしいと思いました。

やっとプールに入ることができました

青空が出てきて気温が上がったのを逃さずに3年生・4年生・5年生・6年生がプールに入ることができました。先週・今週と天気が悪く気温も水温も上がらず「いつになったら入れるのか」と子ども達は気をもんでいました。着替えをして体育館でプールのきまりについて確認をして準備運動をしました。時々太陽も顔を出しますが、気温は24.5℃で水温は25℃でした。それでもシャワーを浴びてプールに入る時は思わず歓声をあげていました。今日はそれぞれの学年で基本的なプールでの学習をしました。久しぶりのプールでしたが体を大きく伸ばしてのびのびと泳いでいました。

1年生や2年生も早く入りたいと楽しみにしています。

クラブ活動訪問

卒業アルバムの写真撮影があったので、写真屋さんと一緒にクラブの活動の様子を見て来ました。全部のクラブは回ることができませんでしたが楽しく活動していました。

「音楽クラブ」ではいろいろな楽器の演奏の練習をしていました。音楽が大好きな子ども達が集まって笑顔がいっぱいでした。「昔遊びクラブ」では、けん玉とコマ回しの練習をしていました。簡単そうでも難しそう、これならちょっと教えられるかもしれないな…

「工作クラブ」では手作りブーメランを製作中でした。うーん行ったきりブーメランだなんて笑っていました。「科学クラブ」ではスライムづくりをしていました。6年生がたくさんいました。人気あるなあ。体育館では「バドミントンクラブ」と「スポーツクラブ」が活動していました。ラリーが続きますね。写真撮影ではラケットの持ち方で時間がかかりましたが無事にパチリ。バスケットボールをやっていたスポーツクラブはいろいろなボールをもって撮影しました。

クラブ活動は60分なのでじっくりできるのがよいところです。いつもとはまた違った笑顔を見ることができました。

図書ボランティアさんがすごい!

本日も図書ボランティアのみなさんが活動をしてくださいました。

今日は、しおり作りを中心に活動していただきました。

このしおりは、矢吹こども100選の本を20冊読破するともらうことができます。

しおりのクオリティがとても素晴らしいのでご紹介します。

今流行の「鬼滅の刃」風しおりです。

左から「善逸」「禰豆子」「炭治郎」「しのぶ」「義勇」。

子どもたちから根強い人気、ポケモンのキャラクター。

その他にも、様々なアイディアでたくさんのしおりを作ってくださいました。

お話を伺うと、手書きで作成していただいたり、ご自宅でプリントアウトしてくださっていたりと本当に感謝いたします。

作業途中、図書室へ来た児童たちからは「このしおりが欲しぃ」「こんなのも作って~」と大盛況でした。

子どもたちが楽しく本とふれあえるようにいつも活動してくださりありがとうございます。

次回もよろしくお願いいたします。

長くなりすぎたメディアに接する時間

今日の全校集会(放送による)ではメディアコントロールの話をしました。休業中に「長くなりすぎたメディアに接する時間」を見直して今までの生活のリズムを取り戻すということです。

臨時休校後に行ったアンケートでは1年・2年生の保護者の皆様にはご協力いただきありがとうございました。詳しい結果や考察については後日お知らせしますが、今回の調査で分かったことは昨年より利用時間が大きく増えているということです。そして数年前より学年による偏りが小さくなり、低学年から多くの児童がメディアと接していることが分かりました。内容は「You Tube等の動画視聴」が圧倒的に多く、次いで「対戦ゲーム」「分からないことを調べる」「ラインやゲームのチャット等」と続きます。

学校が再開したときには就寝時間が遅くなり、朝起きられない・ぼんやりしている、午後になると居眠りをしてしまう等の様子が見られましたが現在ではよくなってきています。今日は子ども達に家に帰ってもう一度メディアの接し方のルールを見直す、きちんと話し合って今後約束を守るように話をしました。

ステップ1として

1 就寝時間と起床時間の確認

2 メディア(ゲーム機 スマホ タブレット等)の利用時間確認

をお願いします。一方的に決めるのではなく子どもさんと話し合ってどこをどのようにすればよいのか。いつ・どこで・どのくらいの利用についての約束事を決めていただきたいと思います。メディアは便利で楽しいものです。だからこそ大人が上手に付き合えるようにアドバイスしていきましょう。

1年生は、毎日アサガオの世話を頑張っています。どんどんつるが伸びています。

お世話になります 図書館・読み聞かせボランティアの皆さん

今年度初めての図書館ボランティアと読み聞かせボランティアの活動がありました。

図書館ボランティアは、昨日6名の皆さんがお出でになり、しおり作りをしてくださいました。 読み聞かせボランティアは、本日8名の皆さんがお出でになり1年生から4年生の教室で本の読み聞かせをしてくださいました。このような状況でも子ども達のために力を貸していただき本当に感謝いたします。

本の世界は子ども達の想像力をのばし思いやりの心を育てます。ご家庭でも「家読」「隙読」「読み聞かせ」をお願いします。

司書の小林先生がいつも図書室前にすてきな掲示をしてくださいます。

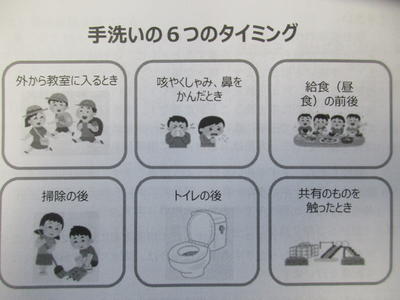

手洗い習慣の呼びかけ

手洗いの6つのタイミングが文部科学省の通知の「学校の新しい生活様式」で呼びかけられています。「外から教室に入るとき」「咳やくしゃみ、鼻をかんだとき」「給食(昼食)の前後」「清掃の後」「トイレの後」「共有のものを触ったとき(遊具や教材・教具など)」

手の洗い方については歌や動画にもなっていますが、手のひら→手の甲→指・爪→指の間→手首の順番で、親指と人差し指をときちんと洗うのがポイントだそうです。

子ども達と一緒にやって意識させていきたいと思います。

外国語 楠先生とエイシャ先生

イングリッシュルームでは二人の先生方と子ども達がいつも笑顔で楽しく英語の学習をしています。外国語の学習は英語を学ぶだけではなく、外国の文化やコミュニケーション能力を学ぶことができます。今日は友達の誕生日を聞く、自分のほしい物を答えると言うことをゲームをしながら会話の練習をしました。日本語や普段の生活でちょっと照れてしまうことでも英語を使った会話なら抵抗はあまり感じないようです。楠先生はそれぞれの学級の雰囲気を大切にして楽しい授業になるように進め方を工夫してくださっています。

TEL 0248-42-3626 / FAX 0248-42-3627